Sterilgutaufbereitung für optimale Sicherheit in der Klinik AEMP

Verbesserung des Sterilgut-Aufbereitungsprozesses in Krankenhäusern

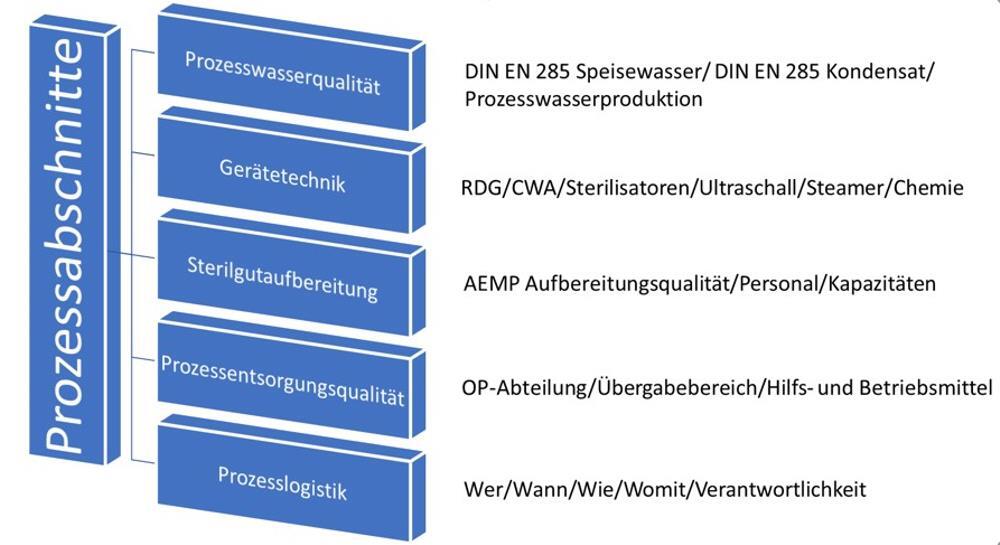

Steigerung der Prozesssicherheit und Reduzierung von unerwünschten Folgekosten durch eine umfassende Betrachtung des Sterilgutaufbereitungsprozesses in Krankenhäusern. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation sind entscheidende Schritte, um die Übertragung von Keimen oder Krankheitserregern zu verhindern und die Sicherheit medizinischer Instrumente zu gewährleisten. Das Medizinprodukte-Durchführungsgesetz (MPDG) und die Medizin-Produkte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) legen gesetzlich fest, dass nur hygienisch einwandfreie und fachgerecht aufbereitete medizinische Instrumente am Patienten verwendet werden dürfen. Eine der Hauptursachen für die Übertragung von Keimen und Krankheitserregern liegt oft im Sterilgutaufbereitungsprozess. In Deutschland treten jährlich etwa 30.000 bis 35.000 nosokomiale Infektionen mit MultiResistenten Erregern (MRE) auf. 1.500 Fälle, das entspricht 0,3% aller nosokomialen Infektionen in Deutschland, werden durch multiresistente Erreger verursacht, die gegen fast alle Antibiotikaklassen resistent sind. Laut Robert Koch-Institut (RKI) gibt es insgesamt etwa 400.000 bis 600.000 nosokomiale Infektionen pro Jahr in Deutschland, die etwa 10.000 bis 20.000 Todesfälle verursachen. In Europa werden jährlich etwa 91.000 Todesfälle auf nosokomiale Infektionen zurückgeführt. Die Ursachen für nosokomiale Infektionen und MRE können unter anderem im Sterilgutaufbereitungsprozess liegen, in dem die Qualität der Instrumente eine wesentliche Rolle bei der Übertragung spielt.- Spannungsrisse und Abnutzung

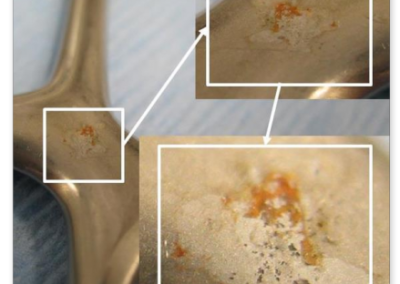

- Korrosion, Verchromung und Oberflächenablagerungen

- Funktionsprüfung in der Abteilung für Aufbereitung von Medizinprodukten (AEMP) und im OP-Bereich

- Dampfqualität der Dampfsterilisatoren

- Reinigungsleistung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG) / der Containerwaschanlagen (CWA)

- Qualität des Prozesswassers

Unzureichende Kenntnisse über den Gesamtprozess, den Zustand des gesamten Systems einschließlich des Rohrnetzes, der Anlagentechnik und der Behandlungskapazitäten führen zu Problemen und somit zu Schäden am behandelten Gut. Dies birgt ein Risiko für die Sicherheit der Patienten.

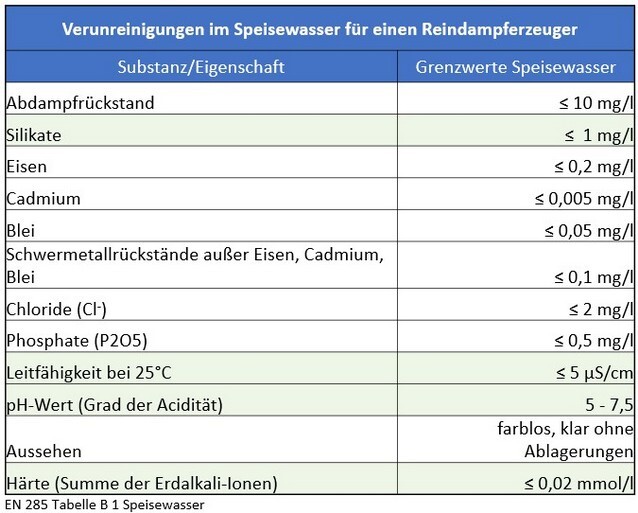

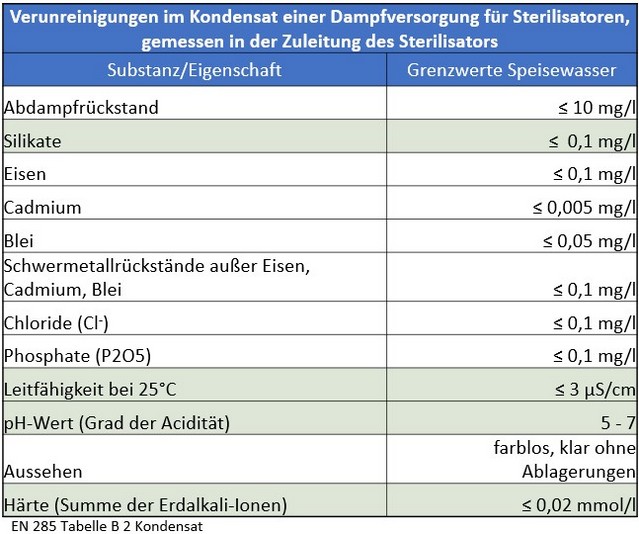

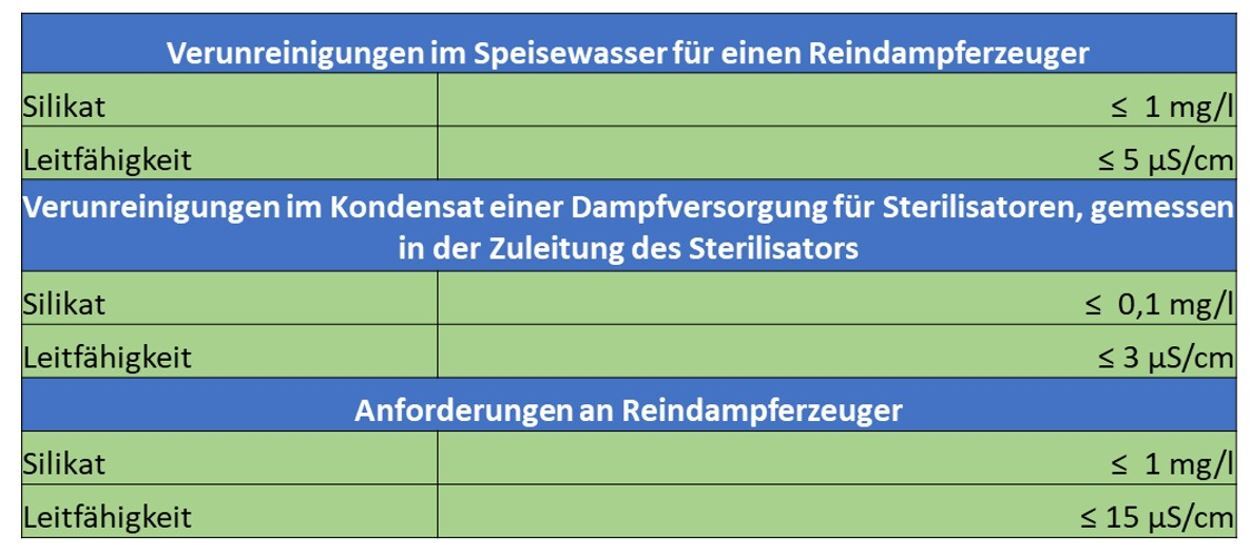

Die Dampfsterilisation ist ein äußerst sensibler und anspruchsvoller Teil der Aufbereitung von Medizinprodukten. Prozesswasser und Dampf in den Sterilisatoren (Autoklaven) haben direkte Auswirkungen auf die Instrumente und stellen ein latent hohes hygienisches und kostenintensives Prozessrisiko dar, das tatsächlich zu erheblichen Risiken für die Patientensicherheit führt. In der täglichen Praxis zeigt sich, dass die in der aktuellen DIN EN 285 festgelegten Grenzwerte für Speisewasser und Kondensat in diesem Prozess frühzeitig zu Qualitätsmängeln an der Gerätetechnik, den Komponenten und dem Gesamtsystem der Sterilgutaufbereitung führen. Es gibt bisher keine rechtlich verbindliche Norm für die Planung einer Wasseraufbereitung zur Sterilisation von Instrumentarium. Die Planung und Auslegung erfolgt in Anlehnung bzw. unter Anwendung der DIN EN 285.

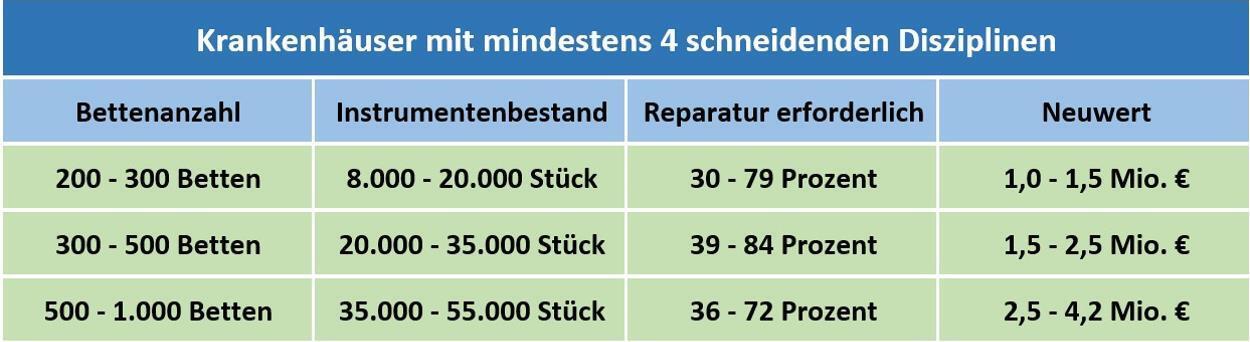

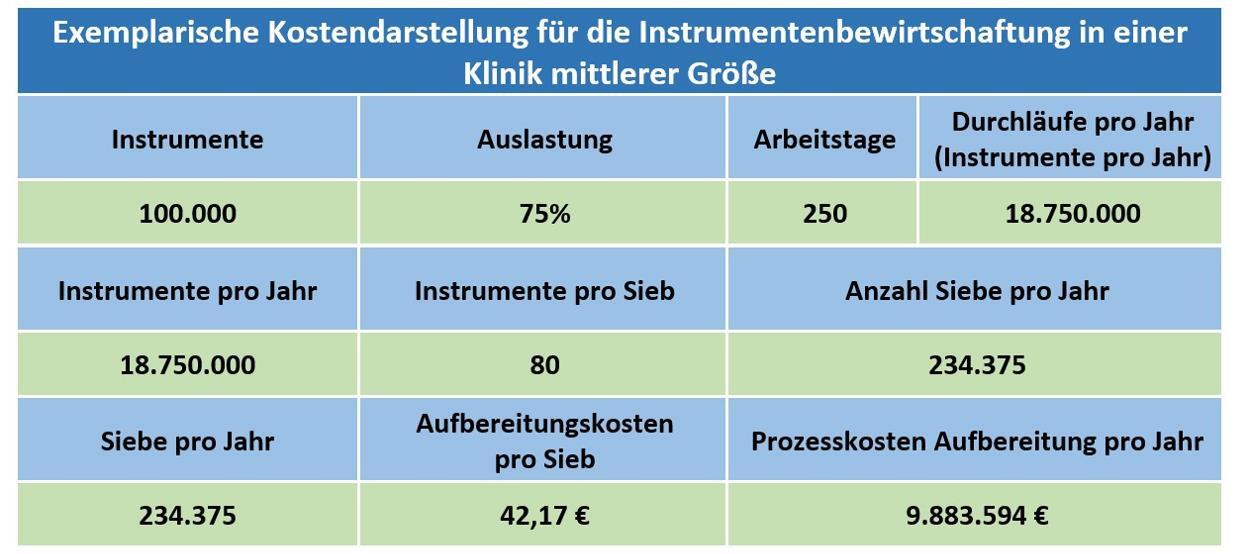

Übersicht über den Instrumentenbedarf und die Kostenbindung Basis: Etwa 200 Bestandsanalysen in den Jahren 2002 – 2021

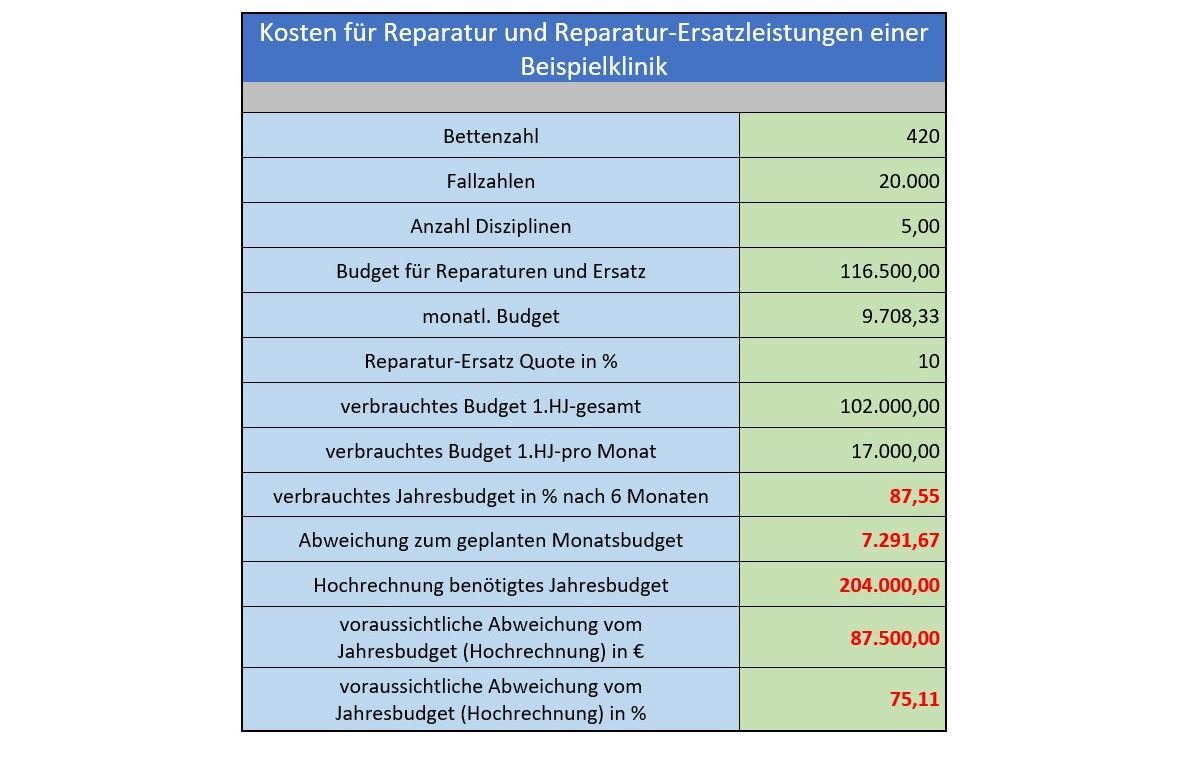

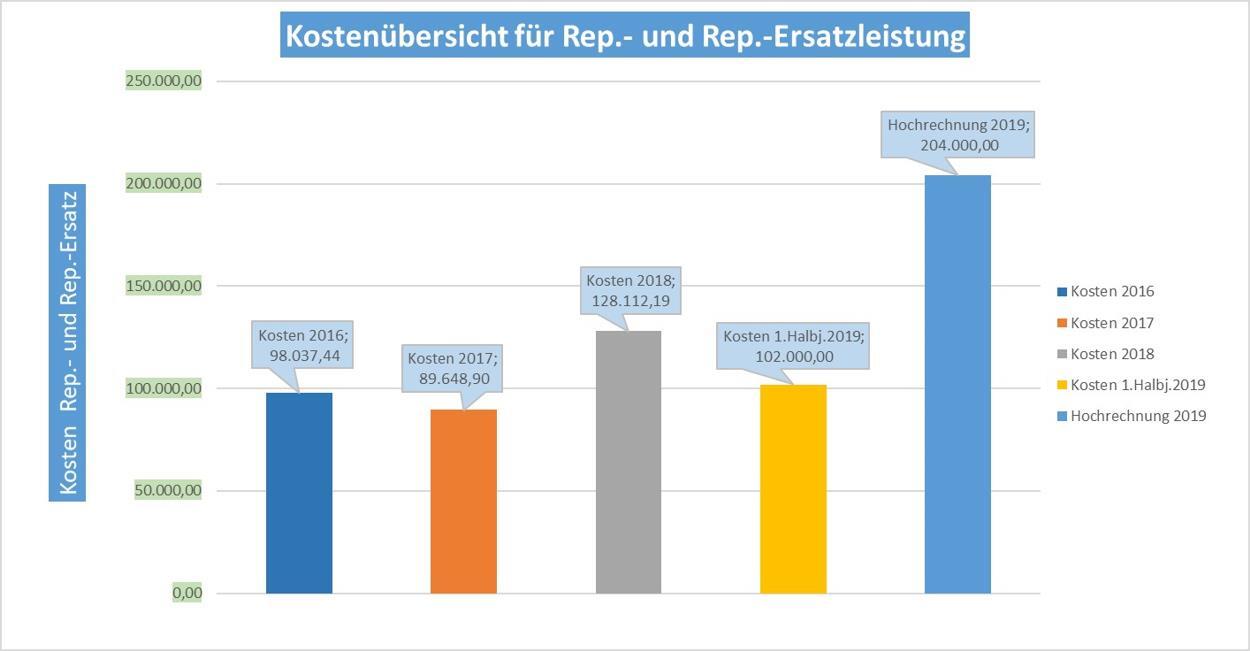

- Befinden sich die Kosten für Reparaturen und Ersatzleistungen von Medizinprodukten in der Klinik noch in einem angemessenen Verhältnis?

- Das vorgesehene Budget ist bereits nach 6 Monaten nahezu erschöpft.

- Es wird eine deutliche Überschreitung des Jahresbudgets erwartet.

Es muss untersucht werden, welche Faktoren zu diesem Zustand geführt haben.

Ein signifikantes Abweichen von den budgetierten Kosten weist auf Probleme im Umgang mit dem Instrumentarium, der Aufbereitung und den damit verbundenen Medien sowie ihrer Erzeugung hin. Die obigen Ergebnisse verdeutlichen einen dringenden Handlungsbedarf.

Durch Beschädigung der Instrumentarien verkürzt sich die Standzeit von etwa 15 Jahren auf weniger als 8 Jahre bei schlechter Medienqualität. Eine schlechte Medienqualität steht in direktem Zusammenhang mit den Betriebskosten der Instrumente. Der gesamte Sterilgutaufbereitungsprozess der Klinik sollte sofort umfassend begutachtet und analysiert werden. Auf diese Weise kann ein möglicher Totalverlust des vorhandenen Instrumentariums und der Gerätetechnik vermieden werden, wodurch die Patientensicherheit nicht nachhaltig beeinträchtigt wird. Anhand des oben beschriebenen Beispiels wird deutlich, dass eine kontinuierliche Überwachung des Sterilgutaufbereitungsprozesses unerlässlich ist, um Schäden an Instrumentarien und Gerätetechnik zu verhindern. Dadurch wird der Patientensicherheit Rechnung getragen und unkalkulierbare Kosten vermieden.- Wer überwacht den Sterilgutaufbereitungsprozess und erkennt Prozessfehler frühzeitig?

- Wer bewertet, ob der Prozess noch im optimalen Zustand ist?

Verantwortlichkeiten und Abläufe in einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP)

Die vorangegangenen Überlegungen zu den Kosten für Reparaturen und Ersatzleistungen für Instrumentarien haben bereits die hohe Bedeutung der Qualität der Medien deutlich gemacht. Die Gewährleistung dieser Qualität und aller damit verbundenen Prozesse obliegt den folgenden benannten Fachbereichen:

- Leitung und Mitarbeitern der AEMP (ehemals ZSVA)

- Hygienebeauftragten sowie Hygienefachkräften

- Geräte- und Gebäudetechnikern

- OP- und Funktionsbereichen

- Logistikmanagement

- Chemielieferanten, Herstellern von Instrumenten, Herstellern von Gerätetechnik und Wasseraufbereitern.

Ziele / Prozessanforderungen

Die Gewährleistung der erforderlichen Mediensicherheit bei der Prozesswasseraufbereitung und somit die optimale Minimierung des Prozessrisikos für die Aufbereitung von Medizinprodukten sowie die Reduzierung der Risiken für die Patientensicherheit auf ein Minimum stellen das oberste Ziel dar. Bei der Gestaltung des Prozesses wird auch die Wirtschaftlichkeit der Sterilgutaufbereitung berücksichtigt, indem Einsparpotenziale unter Berücksichtigung individueller Hindernisse und struktureller Hürden ermittelt werden. Die Vermeidung und Vorbeugung von Kosten für die Sanierung oder Neuanschaffung von Geräte- und Anlagentechnik sowie die Erneuerung kompletter Versorgungssysteme stehen hierbei im Fokus.Wie sollte der Sterilgutaufbereitungsprozess begutachtet werden, um die genannten Ziele zu erreichen?

- Welche Verwendungszwecke hat das aufbereitete Wasser?

- Gibt es Normen oder Vorgaben für die Wasserqualität?

- Wie ist die Wasserqualität am Einspeisepunkt?

Die Wasseraufbereitung kann nicht eins zu eins von einem Ort zum anderen übertragen werden!

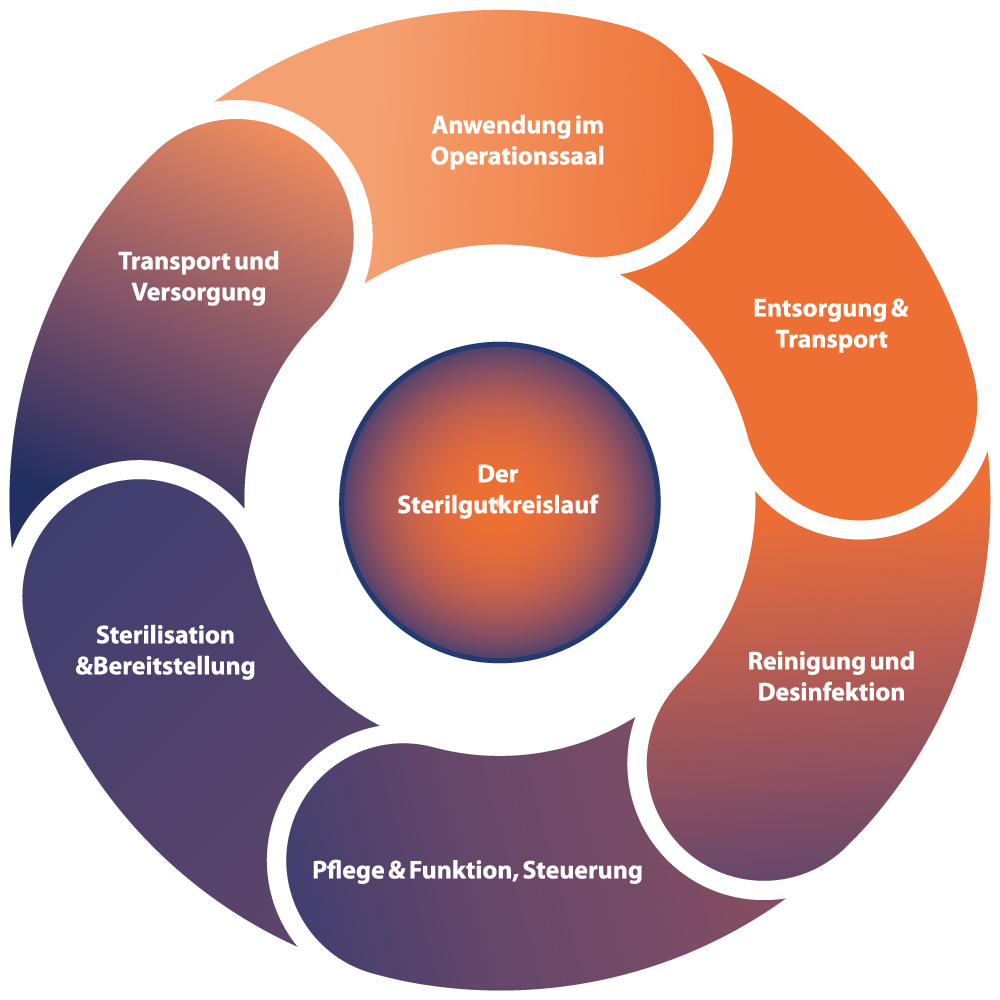

Zur Bewertung des Gesamtprozesses für das Wasser ist eine umfassende Analyse von der Wasseraufbereitung bis zum Sterilisationsprozess erforderlich. Der Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung (AKI) beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der ganzheitlichen Betrachtung des Instrumentenkreislaufs.

Die zugehörige Broschüre enthält bereits Anmerkungen und Empfehlungen, die deutlich unterhalb der Grenzwerte der DIN EN 285 liegen.

„Der sogenannte Silikatschlupf erfolgt bereits bei Leitfähigkeiten über 1 µS/cm!

Um im Kondensat einen Wert von unter 0,1 mg/l zuverlässig zu erreichen, sollte im Speisewasser zum Sterilisator nicht mehr als 0,4 mg/l SiO2 enthalten sein!

Um reproduzierbar fleckenfreie Instrumente zu erhalten, sollte der Silikatgehalt dauerhaft unter 0,4 mg/l liegen.

Die Qualitätsüberwachung des vollentsalzten Wassers durch elektrische Leitfähigkeitskontrolle ist für eine Identifikation nicht ausreichend, da die Kieselsäure dem Wasser keine Leitfähigkeit verleiht.“Auszug 11. Ausgabe 2017; Seiten 21-22

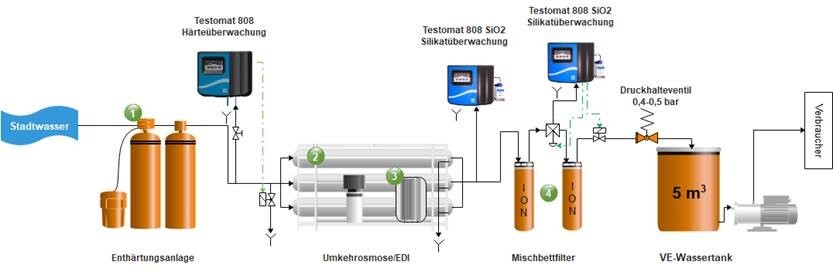

- Enthärtungsanlage

- Umkehrosmose

- Elektrodeionisation

- Mischbett

- Anzahl der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG)

- Anzahl der Dampfsterilisatoren

- Anzahl der Containerwaschanlagen (CWA)

- Betriebsmodell des Standortes (z.B. Schichtbetrieb von 12, 16 oder 24 Stunden)

Wenn zusätzliche Verbraucher über die gleiche Wasseraufbereitung versorgt werden, muss auch der Wasserbedarf dieser Verbraucher erfasst werden.

Aus den erfassten Daten lassen sich erste relevante Prozessgrößen näherungsweise ermitteln:- Maximale Abnahmemenge pro Minute (unter anderem relevant für die Auslegung der Druckerhöhung)

- Tagesbedarf an VE-Wasser (relevant für die Auslegung oder Bewertung der vorhandenen Vorratstanks)

Anhand dieser Mengen ist bereits eine erste Abschätzung des vorhandenen Anlagenkonzepts möglich.

Basierend auf diesen Mengen erfolgt nun eine Rückrechnung für die einzelnen Aufbereitungsstufen der Wasseraufbereitung. Dabei sind folgende Fragestellungen zu berücksichtigen:- Für welchen Zeitraum muss die Notversorgung aus dem Permeattank mindestens sichergestellt sein?

- Wie groß ist die maximale Abnahmemenge pro Minute? Bei dieser Betrachtung hat sich der Ansatz mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von 90 % bewährt (90 % aller vorhandenen Verbraucher fordern zur gleichen Zeit Wasser an).

- Welche Schaltpunkte der Niveauschalter müssen für die Nachspeisung berücksichtigt werden? Das Ziel ist ein Gleichgewicht zwischen Abnahme und Nachspeisung zu finden, bei dem sichergestellt ist, dass die Anlagen ausreichend lange laufen, aber gleichzeitig nicht zu lange Stillstandzeiten aufweisen.

- Welche Ausbeuten liefern die einzelnen Module? In jeder Aufbereitungsstufe entsteht ein Abwasserstrom. Die „Verlustmengen“ müssen bei der Anlagenleistung berücksichtigt werden.

- Wie ist die Zusammensetzung des Rohwassers vor der ersten Aufbereitungsstufe? Die Wasseranalyse liefert wichtige Informationen für die Auswahl der geeigneten Aufbereitungsstufen und die Auswahl der damit verbundenen Komponenten. Beispielsweise hat die Wasserhärte einen direkten Einfluss auf die Dimensionierung der Enthärtungsanlage. Die Ausgangsleistung der Enthärtungsanlage wiederum ist für die Auswahl der Umkehrosmose und damit auch der Elektrodeionisation (EDI) entscheidend. Weitere relevante Inhaltsstoffe können Desinfektionsmittel und gelöste Schwermetalle sein.

Ist die vorhandene Wasseraufbereitungstechnik geeignet, um den aktuellen Bedarf an Prozesswasser abzubilden und gegebenenfalls bereits bekannten zukünftigen Bedarf sicherzustellen?

Das Fazit lautet, dass alle am Prozess beteiligten Einzelkomponenten:

- Prozesswasserqualität

- Rohrleitungssysteme

- RDG/CWA-Geräte

- Hilfsmittel wie Steamer und Ultraschallgeräte

- Reinigungschemie

- Dampfsterilisatoren

- Reindampferzeuger

- Zuführtechnik

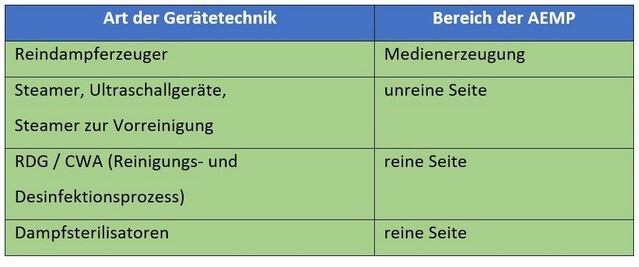

Welche Gerätetechnik ist in der AEMP für die Aufbereitung des Sterilguts notwendig?

- Erfassung der angelieferten Medizinprodukte im ERP-System

- Vorreinigung des Instrumentariums von anhaftenden Verunreinigungen und Ablagerungen; falls erforderlich, Zerlegung für den Aufbereitungsprozess

- Beschickung der Transporteinrichtungen für den maschinellen Reinigungs- und Desinfektionsprozess im RDG und/oder CWA

- Funktionskontrolle und Konfektionierung inklusive Verpackung in Sterilgutbarrieren (Container, Fließ, etc.) sowie gegebenenfalls notwendiger Nachbestückung aus dem Sterilgutlager

- Sterilisation

Beispiel für unzureichende Reinigungsleistung der RDG (Knorpelreste)

- Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), 10/2012, insbesondere die Anlage 5 „Übersicht über Anforderungen an Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte“

- Empfehlung für die Aufbereitung von Medizinprodukten, Rahmenbedingungen für ein einheitliches Verwaltungshandeln. Erstellt von: Projektgruppe „RKI-BfArM-Empfehlung“ der Arbeitsgruppe Medizinprodukte (AGMP)

- DIN 1946:4, 2008 „Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden des Gesundheitswesens“ – TRBA 250 – 2014

sowie

- Langjährige Erfahrungen

- REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSBEREICH (unrein)

- Annahmezone ggf. mit PC-Arbeitsplatz

- Arbeitsstrecke manuelle Vorreinigung

- Reinigung/Desinfektion

- ggf. Trennung der Reinigungs-/Desinfektionsstrecken Thermostabil/Thermolabil

- Beladezone RDG

- ggf. Wagenwaschplatz/Wagenwaschanlage

- Abstellplatz für Transport-/Beladungswagen

- ggf. Abstellplatz für Beladungswagen für RDG

- bei vertikaler Anbindung

- Zugang zum Aufzug «unrein»

- Nebenräume, ggf. Dosierraum (Dosierzentrale), ggf. Putzraum

- PACKBEREICH (rein)

- Entnahmezone RDG mit Freigabe

- PC Arbeitsplatz

- Zwischenlagerung

- Pack- und Kontrollplätze ggf. mit PC Arbeitsplatz

- ggf. getrennte Arbeitsplätze für keimarme/zu sterilisierende Güter, verschiedene Verpackungsmaterialien/Sterilisationsmethoden

- ggf. Abstellplatz für Beladungswagen- und/oder Transportgestelle

- Beladezone Sterilisatoren

- Nebenräume, wie z.B. Putzraum und ggf. Lagerraum für Ersatzinstrumente, Verbrauchs-/Ergänzungsmaterialien

- STERILGUTBEREICH (rein)

- Entnahmezone Sterilisatoren

- Abkühlzone mit Freigabe ggf. mit PC Arbeitsplatz

- Kommissionierung

- ggf. Lagerzone und Ausgabebereich

- bei vertikaler Anbindung

- Zugang zum Aufzug „rein“

- unsachgemäße Installation (z. B. Warmzuschnitt anstelle von Kaltzuschnitt, fehlende Entgratung, ungeeignete Materialien usw.),

- unzureichende Wartung der Geräte sowie

- unsachgemäße Dosierung von Reinigungsmitteln.

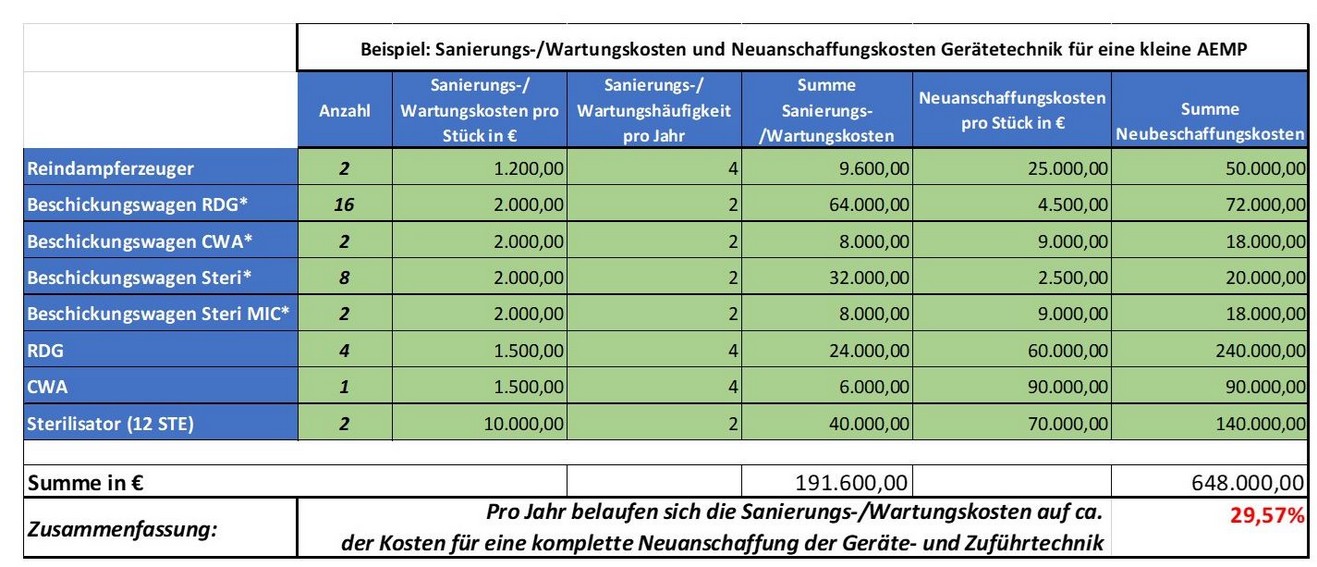

- Kammerreinigung eines Sterilisators: ca. 10.000€,

- Kosten für den Ersatz von Geräten,

- Containerwaschanlage: 90.000€,

- Reinigungs- und Desinfektionsgerät: ca. 60.000€,

- Reindampferzeuger: ca. 25.000€,

- Sterilisator (12 STE): 70.000€,

- Beschickungswagen: 2.500€ – 9.000€.

Diese Ausgaben summieren sich.

Wenn diese Kosten auf ein beispielhaftes Klinikmodell angewendet werden, ergibt sich das folgende Kostenmodell für die Aufbereitung und den Ersatz kontaminierter Geräte und Zuführtechnik.

Die Minimierung vermeidbarer Risiken ist entscheidend für die Sicherstellung höchster Verfügbarkeit des Instrumentariums und somit für Standort- und Patientensicherheit.

Die Aufbereitung der benutzten Instrumente wird maßgeblich durch die Handhabung im Operationssaal beeinflusst. Neben Beschädigungen während des Gebrauchs gibt es weitere Faktoren, die sich unmittelbar auf die anschließende Behandlung auswirken können:- Die Platzierung im Instrumentensieb

- Die Exposition oder der Kontakt mit Substanzen aus dem OP-Bereich (z. B. Kochsalzlösungen, Ringerlösungen usw.)

- Die Anwendung von Enzymschaum

- Die Zeitdauer bis zur Sterilisation des Instrumentariums

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein ganzheitlicher Ansatz im Sterilgutaufbereitungsprozess die Implementierung präventiver Maßnahmen durch ein umfassendes Risikomanagement sowie die Identifizierung von Einsparpotenzialen umfasst.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Werterhalt von Medizinprodukten. Es werden gezielte Maßnahmen ergriffen, um Neuanschaffungskosten, Reparaturkosten und Ersatzkosten zu minimieren. Hierzu zählen die Optimierung des Siebsystems zur Reduzierung des Beschaffungsvolumens und die Abwägung zwischen Reparatur und Neuanschaffung. Wichtige Indikatoren sind die Nutzungsdauer der Instrumentengruppen in Verbindung mit den Kosten für Aufbereitung, Reparatur und Ersatz.

Anhand dieser Aspekte lässt sich der Zustand der Instrumentenaufbereitung zuverlässig beurteilen, ohne dass eine Inspektion der Aufbereitungseinheit erforderlich ist. Ein Vergleich der Reparatur- und Ersatzkosten auf Basis von Vorjahresdaten ermöglicht eine Bewertung, ob die Kosten im erwarteten Rahmen liegen oder ob es zu einer übermäßigen Kostensteigerung gekommen ist.

Die Schaffung von Basisdaten zur fundierten Entscheidungsfindung sowie die Festlegung von Qualitätsstandards zur Gewährleistung der Instrumenten- und Patientensicherheit sowie zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben stehen hier im Mittelpunkt.

Die Erfassung, Interpretation und Bewertung der verschiedenen Datensätze erfordert umfassende Kenntnisse des gesamten Prozesses, einschließlich der verfahrenstechnischen Bewertung von Anlagen, Dosierung und anderer Aufbereitungstechniken. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Beschaffungswesen und Controlling unerlässlich. In der Praxis stellt genau diese Vielfalt an Themen und Verantwortlichkeiten eine Herausforderung dar.

Unsere Experten verfügen über umfangreiche praktische Erfahrung in der Analyse und Moderation von Prozessen in der Sterilgutaufbereitung. Auf dieser Grundlage wurde ein maßgeschneidertes Dienstleistungsangebot entwickelt, das eine umfassende Betreuung dieser komplexen Materie gewährleistet. Besonders hervorzuheben sind die unten dargestellten Bausteine, die je nach Bedarf und Wunsch des Kunden eingesetzt werden können. Zur Ergänzung unseres Dienstleistungsangebots arbeiten wir mit akkreditierten Labors zusammen, um begleitende labortechnische Untersuchungen durchzuführen und so die Unabhängigkeit in der Beratung zu gewährleisten.Unsere Dienstleistungsangebote

- Kurzcheck der Sterilgutaufbereitungsprozesse

-

Prozessanalyse der Sterilgutaufbereitungsprozesse

-

Validierung der durchgeführten Optimierungen im Sterilgutkreislauf

-

Beratung und Monitoring der Optimierungsprozesse im Sterilgutkreislauf

-

Schulungsmaßnahmen und Workshops der Sterilgutaufbereitungsprozesse

Zusammenfassung

Die Kosten für nicht hygienisch einwandfreie Medizinprodukte ergeben sich nicht nur aus den direkten Anschaffungs-, Reparatur- und Ersatzkosten, sondern auch aus dem Zeitaufwand für die Sterilisierung des Instrumentariums gemäß den geltenden Richtlinien. Darüber hinaus spielen nicht monetäre Kosten wie die Beeinträchtigung der Patientensicherheit eine wichtige Rolle bei der Bewertung des Sterilgutaufbereitungsprozesses. Daher ist es entscheidend, die Leistungsfähigkeit des gesamten Sterilgutaufbereitungssystems kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Eine professionelle Überwachung der Wasseraufbereitung und die frühzeitige Erkennung von Leistungsbeeinträchtigungen können Schäden verhindern und Ausfallzeiten sowie Umsatzverluste reduzieren. Die Analyse und Bewertung des bestehenden Sterilgutaufbereitungsprozesses sowie die Entwicklung eines individuellen Konzepts für die nachhaltige Instrumentenaufbereitung und die Ableitung von Handlungsempfehlungen für alle am Prozess beteiligten Personen sind entscheidend. Dazu gehören beispielsweise:- Optimierung der Prozesswasseraufbereitung,

- Optimierung der medienführenden Rohrleitungssysteme,

- Optimierung der Geräte- und Zuführtechnik,

- Optimierung der Chemikalienverwendung,

- Optimierung der Sterilgutlogistik,

- Optimierung der Siebstruktur,

- Optimierung der Nachlieferreserven,

- Schulungsmaßnahmen für das Personal in der Aufbereitungseinheit und im OP-Bereich.

Die Minimierung vermeidbarer Risiken ist entscheidend für die Sicherstellung höchster Verfügbarkeit des Instrumentariums und somit für Standort- und Patientensicherheit.